八幡屋礒五郎の定番商品である「七味唐からし」は、缶に入っていることが特徴です。一九二四年に六代栄助が考案して以来、「八幡屋の七味といえば缶入り」と広く定着し「七味缶」として多くの方々に親しまれてきました。二〇二四年はその七味缶が誕生百周年を迎えます。

本展覧会ではこれまでに誕生した様々な七味缶を中心に、八幡屋礒五郎の歴史と新しい挑戦についてご紹介します。

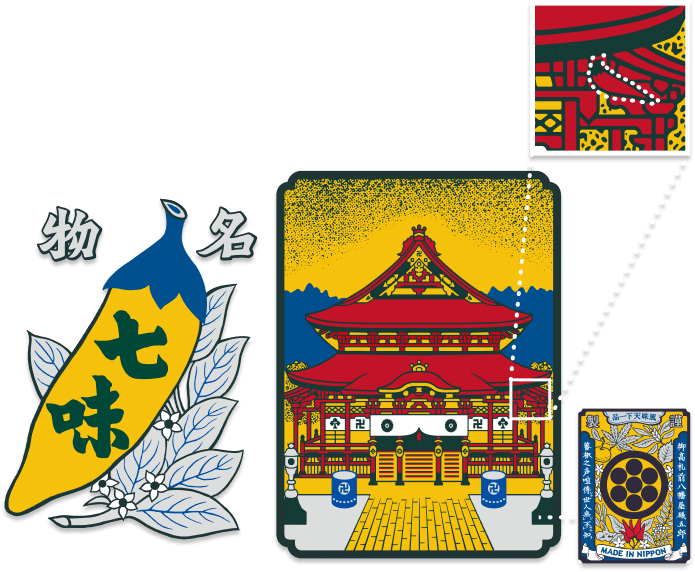

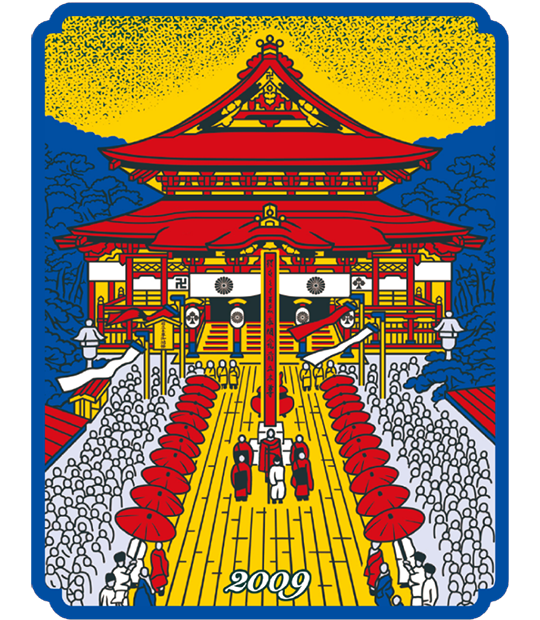

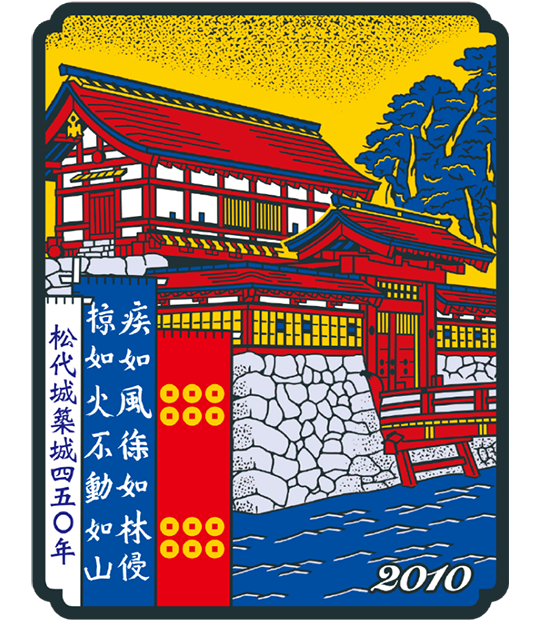

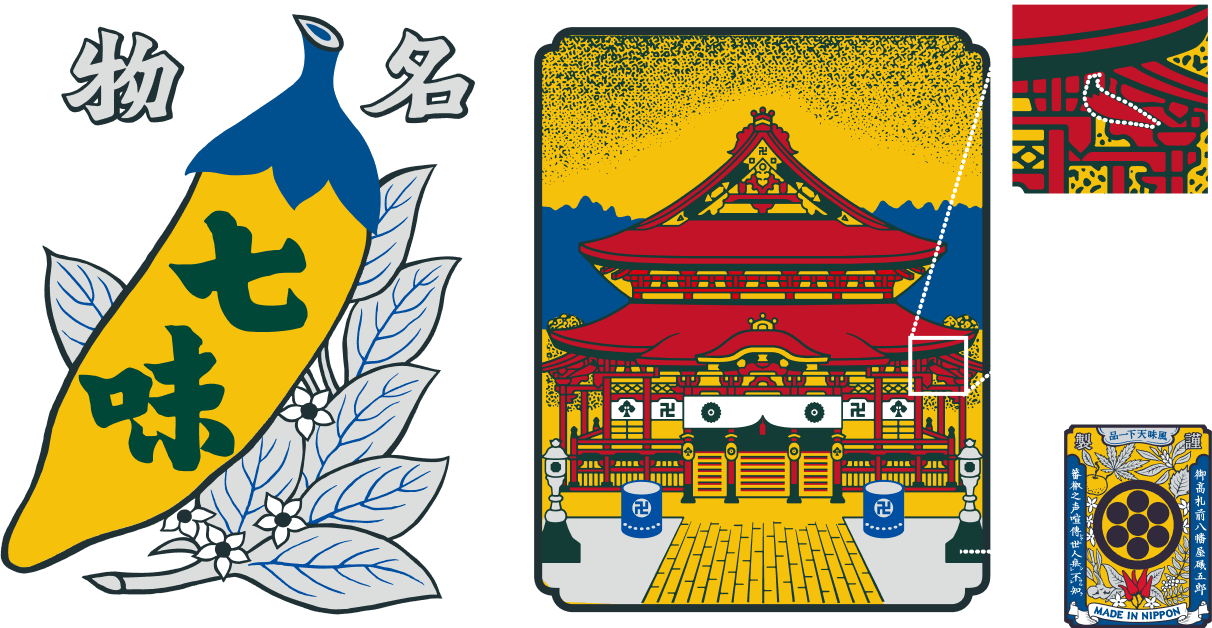

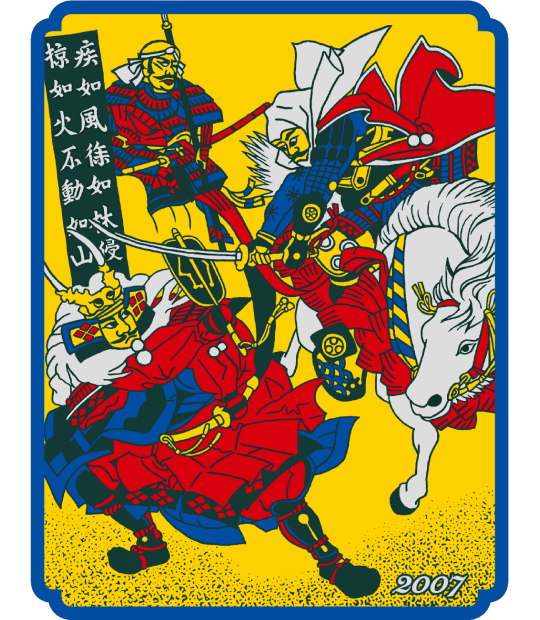

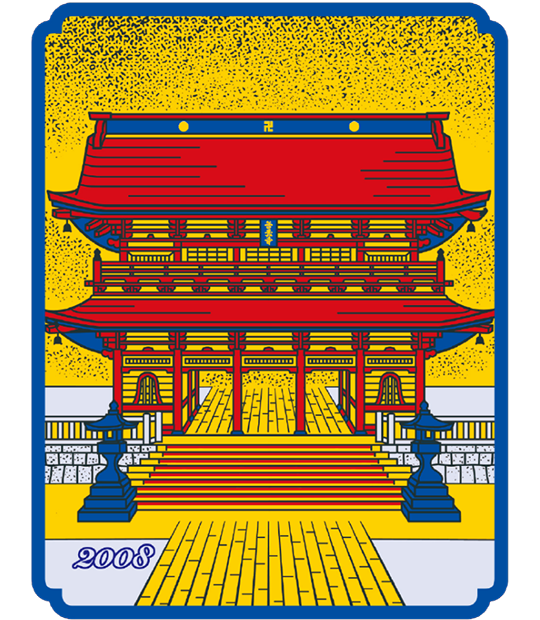

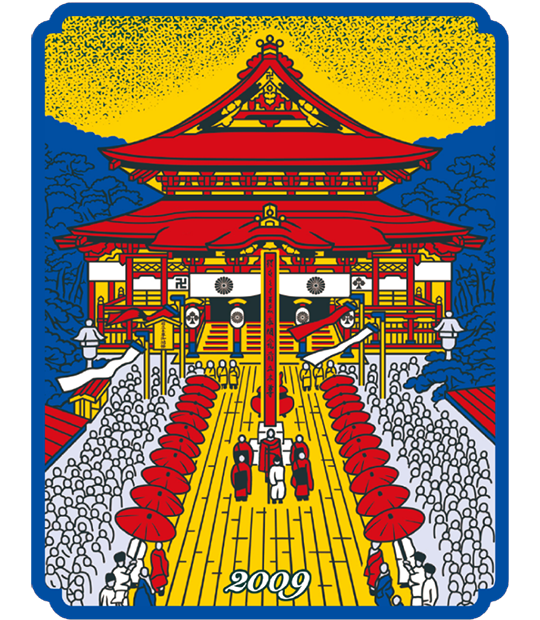

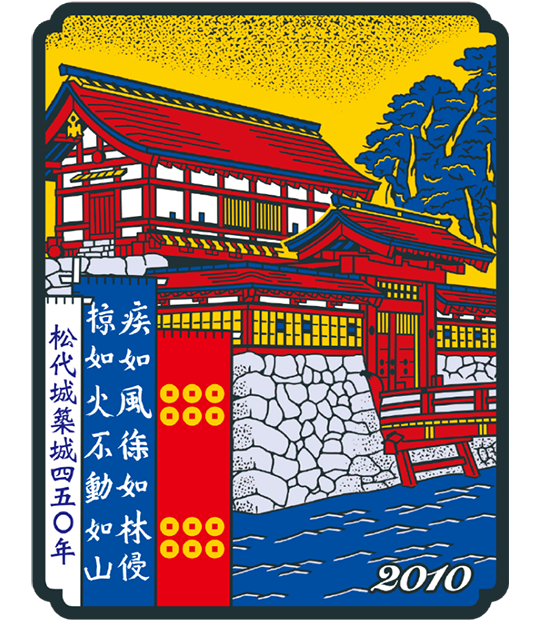

七味缶の斬新なデザインは、六代栄助が大正十三年(一九二四年)に考案したものです。以来、百年にわたり八幡屋礒五郎の顔として皆様に親しまれてまいりました。正面に大きく唐辛子を描き、右側面には善光寺本堂を山門の二階北側から見下ろして描かれています。

赤青黄が大胆に配色され、一度見たら忘れられない七味缶を、今後も大切に受け継いでゆきたいと思います。

太い字で《七味》と入れられた唐辛子の大胆な図柄は、大正13年(1924年)に六代栄助が考案しました。

長年愛されてきた「七味缶」について、その形状や配色、意匠に込められた秘密をご紹介します。

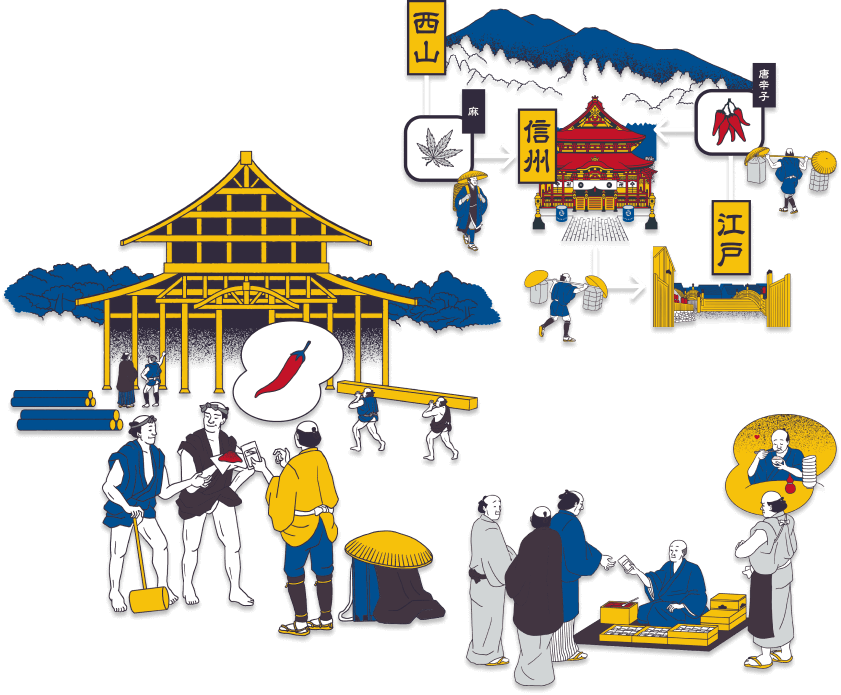

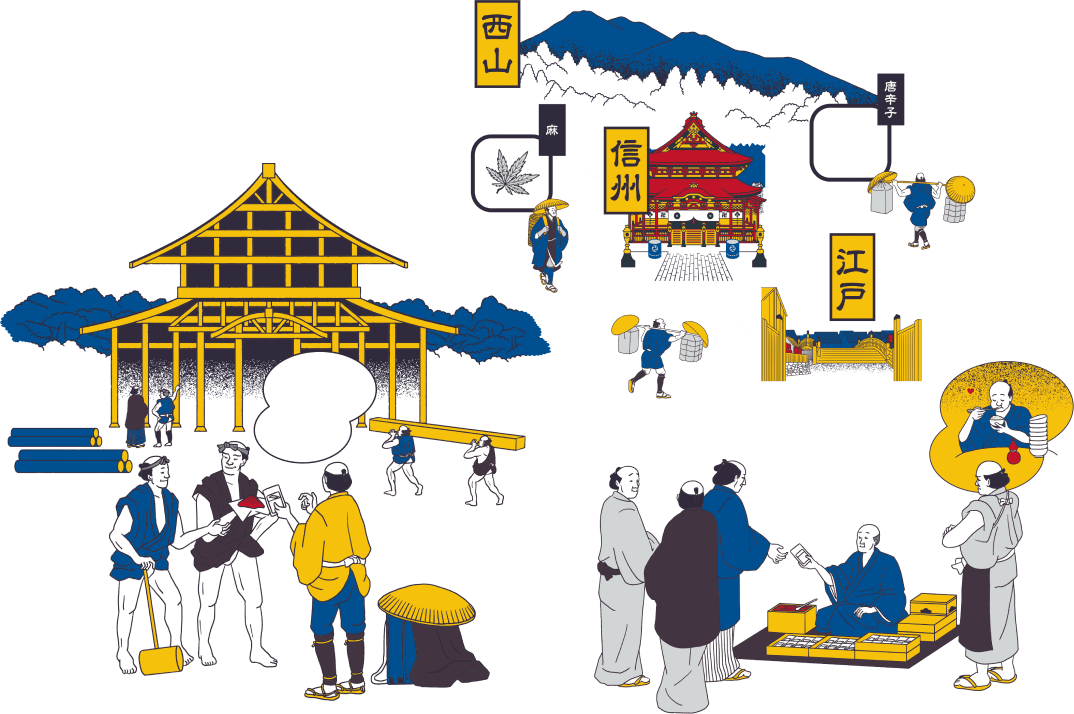

本章では、八幡屋礒五郎の歴史を追いながら、代表的な商品である七味唐からしの素材に焦点を当て、八幡屋礒五郎の礎についてご紹介します。

お客様と常に接点を持ち、それを製品作りに活かすことで発展して参りました。

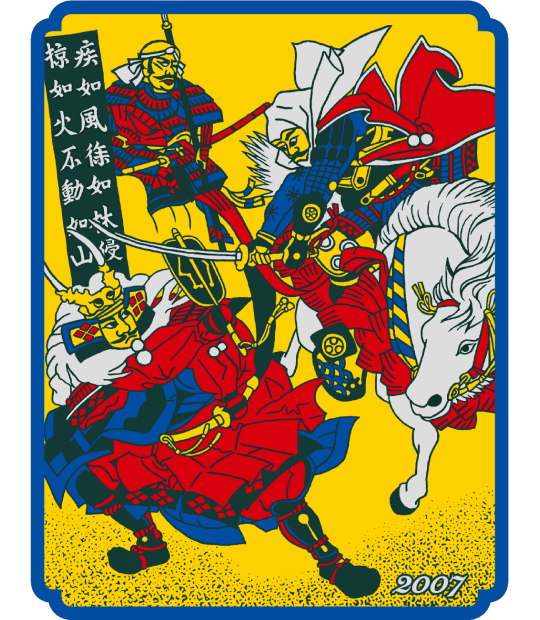

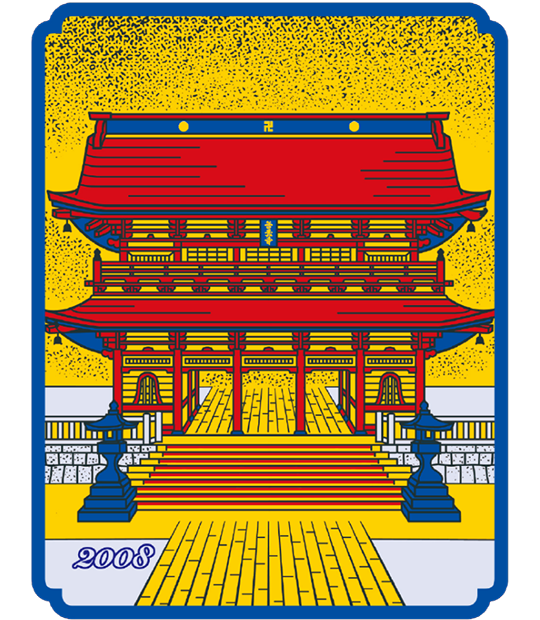

本章ではアイデンティティとストーリーを大切にしながら新たな挑戦に取り組む姿勢をご紹介します。

八幡屋礒五郎の定番商品である「七味唐からし」は、缶に入っていることが特徴です。一九二四年に六代栄助が考案して以来、「八幡屋の七味といえば缶入り」と広く定着し「七味缶」として多くの方々に親しまれてきました。二〇二四年はその七味缶が誕生百周年を迎えます。本展覧会ではこれまでに誕生した様々な七味缶を中心に、八幡屋礒五郎の歴史と新しい挑戦についてご紹介します。

七味缶の斬新なデザインは、六代栄助が大正十三年(一九二四年)に考案したものです。以来、百年にわたり八幡屋礒五郎の顔として皆様に親しまれてまいりました。正面に大きく唐辛子を描き、右側面には善光寺本堂を山門の二階北側から見下ろして描かれています。赤青黄が大胆に配色され、一度見たら忘れられない七味缶を、今後も大切に受け継いでゆきたいと思います。

太い字で《七味》と入れられた唐辛子の大胆な図柄は、大正13年(1924年)に六代栄助が考案しました。長年愛されてきた「七味缶」について、その形状や配色、意匠に込められた秘密をご紹介します。